Manuel Peinado Lorca, Universidad de Alcalá

La “revolución verde” impulsada por el “padre de la agricultura moderna”, el ingeniero agrónomo norteamericano Norman Ernest Borlaug, premio Nobel de la Paz en 1970, no hubiera sido posible si cuarenta años antes los campos de cultivo no hubieran experimentado otra revolución cuyo promotor fue a la vez criminal de guerra y responsable de la salvación de la agricultura moderna.

Inspire a fondo. Seguramente crea que está llenando sus pulmones de oxígeno. No es así. Casi el 80 % del aire que respiramos es nitrógeno, el elemento más abundante en la atmósfera, que es vital para nuestra existencia, porque, entre otras cosas, es un componente esencial de ácidos nucleicos y aminoácidos.

La vida orgánica, nuestra vida, es pura química reactiva, pero paradójicamente el nitrógeno es inerte, pues no interactúa con otros elementos. Cuando respiramos, el nitrógeno penetra en los pulmones y vuelve a salir de inmediato sin provocar reacción alguna salvo la de servir como agente diluyente del oxígeno en la respiración.

Para que nos resulte útil debe adoptar otras formas más reactivas, como el amoniaco, y son las bacterias las que hacen ese trabajo para nosotros, fijándolo y transformándolo en nitratos para que pueda ser absorbido por las plantas en uno de los ciclos fundamentales para el mantenimiento de la vida.

Wikimedia Commons

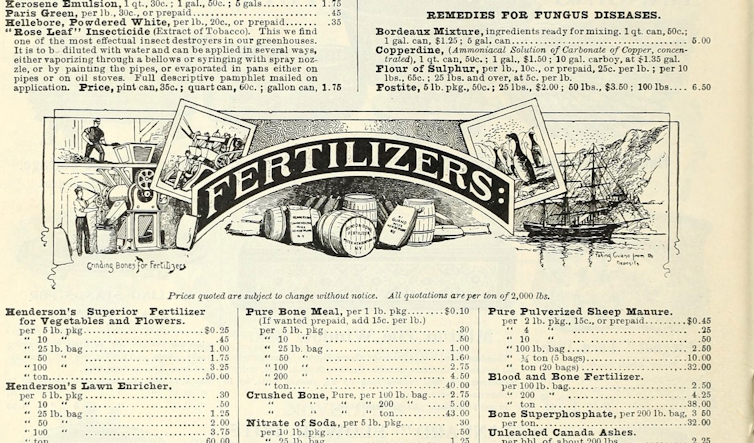

La falta de nitrógeno asimilable por las plantas parecía una barrera insalvable a comienzos del siglo XX. Hasta que el químico alemán Fritz Haber inventó los fertilizantes artificiales hace poco más de un siglo, la producción agrícola dependía del uso de abonos de origen natural (salitre, guano y estiércol, fundamentalmente), unos recursos próximos al agotamiento por la creciente demanda de alimentos impulsada por el incremento demográfico.

Archive.org

En 1907, Haber fue el primero en extraer nitrógeno directamente del aire. Como cuenta Benjamin Labatut, Haber solucionó la escasez de fertilizantes que amenazaba con desencadenar una hambruna global como no se había visto nunca; de no haber sido por él, cientos de millones de personas que hasta entonces dependían de fertilizantes naturales para abonar sus cultivos podrían haber muerto por falta de alimentos.

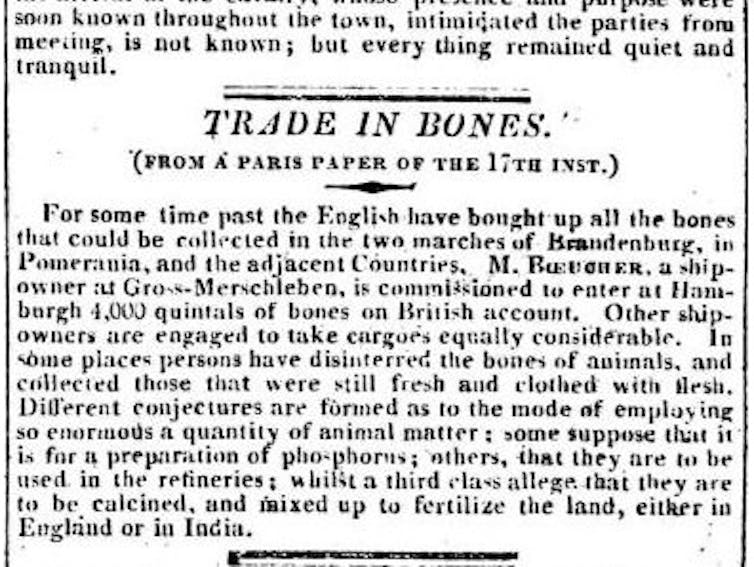

En siglos anteriores, la demanda insaciable había llevado a empresas inglesas a viajar hasta Egipto para saquear los campos funerarios de los antiguos faraones en busca del nitrógeno contenido en los huesos de los miles de esclavos inhumados con sus dueños para que continuaran sirviéndolos más allá de la muerte.

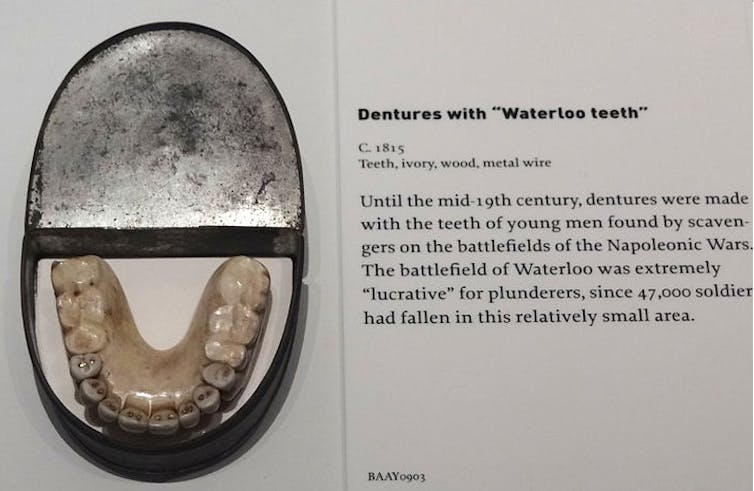

Los saqueadores de tumbas ingleses ya habían agotado las reservas de Europa continental; desenterraron más de tres millones de esqueletos, incluyendo las osamentas de cientos de miles de soldados y caballos muertos en las guerras napoleónicas, para enviarlos en barco al puerto de Hull, en el norte de Inglaterra, donde los esqueletos eran molidos en las trituradoras de huesos de Yorkshire para usarlos como fertilizante para la tierra verde y agradable de Inglaterra, un mantillo de los campos de batalla que también produjo dientes para ser reutilizados como dentaduras postizas.).

Adam Jones

Al otro lado del Atlántico, los cráneos de más de treinta millones de bisontes masacrados en las praderas norteamericanas eran recogidos uno a uno por colonos pobres e indios desharrapados para venderlos al Sindicato de Huesos de Dakota del Norte, que los amontonaba hasta formar una pila del tamaño de una iglesia antes de transportarlos a las fábricas de Michigan que los molían para producir fertilizantes.

El saqueo de tumbas cesó cuando Carl Bosch, el ingeniero principal del gigante químico alemán BASF, convirtió en un proceso industrial lo que Haber había logrado en el laboratorio. En poco tiempo, BASF fue capaz de producir cientos de toneladas de nitrógeno en una fábrica operada por más de cincuenta mil trabajadores.

Colección Histórica Burton, Biblioteca Pública de Detroit.

El proceso Haber-Bosch fue el descubrimiento químico más importante del siglo XX: al duplicar la cantidad de nitrógeno disponible, permitió la explosión demográfica que hizo crecer la población humana de 1,6 a 7 mil millones de personas en menos de cien años. Hoy, cerca del cincuenta por ciento de los átomos de nitrógeno de nuestros cuerpos han sido creados de forma artificial, y más de la mitad de la población mundial depende de alimentos fertilizados gracias al invento de Haber.

En la Gran Guerra (1914-1918), el invento resultó decisivo: después de que la flota inglesa cortara el acceso al salitre chileno, Alemania se habría tenido que rendir mucho antes al no poder alimentar a su población ni obtener la materia prima que necesitaba para seguir fabricando pólvora y explosivos. Los recursos y la potencia industrial eran claves en un nuevo tipo de conflicto bélico, el más global conocido hasta entonces.

Las grandes potencias movilizaron a sus mejores talentos. A principios del siglo XX, la ciencia alemana era puntera; sólo en química, siete de los premios Nobel concedidos entre 1900 y 1918 fueron de esa nacionalidad. Entre estos últimos, Haber fue nombrado responsable del departamento de suministros químicos del ejército alemán.

La Gran Guerra iba ser completamente nueva. En el escenario europeo, las operaciones terminaron estancadas en un frente de trincheras. Las armas que podían ser decisivas, los temibles gases tóxicos, habían sido regulados por los tratados de La Haya que prohibieron utilizarlos dentro de proyectiles de artillería.

Esta prohibición respondía a un dilema ético que había atrapado a políticos, militares y científicos. Apoyado por el sector duro del ejército, Haber, a quien la ética le traía sin cuidado, dio con la solución: los gases estaban prohibidos en los proyectiles, pero ¿y si encontrara una sustancia idónea para liberarla desde bidones y se dejara que el viento hiciera el resto?

El primer ataque con gas de la historia arrasó a las tropas francesas atrincheradas cerca de Ypres, en Bélgica. Al despertar en la madrugada del jueves 22 de abril de 1915, los soldados vieron una enorme nube verdosa que reptaba hacia ellos por la tierra de nadie. A su paso las hojas de los árboles se marchitaban, las aves caían muertas desde el cielo y los prados se teñían de un color metálico enfermizo.

Wikimedia Commons

Cuando las primeras patrullas enviadas al silencioso campo de batalla llegaron a las líneas francesas, las trincheras estaban vacías, pero a poca distancia los cuerpos de los soldados franceses yacían por todas partes con las caras y los cuellos arañados intentando volver a respirar. Algunos se habían suicidado. Todos estaban muertos.

Tras el armisticio de 1918 que puso punto final a la Primera Guerra Mundial, Haber fue declarado criminal de guerra por los aliados. Tuvo que refugiarse en Suiza, donde recibió la noticia de que había obtenido el Premio Nobel de Química por un descubrimiento que había hecho poco antes de la guerra, y que en las décadas siguientes alteraría el destino de la especie humana.

El mundo moderno no podría existir sin el hombre que «extrajo pan del aire», según palabras de la prensa de su época, aunque el objetivo inmediato de su milagroso hallazgo no fue alimentar a las masas hambrientas. Con el nitrógeno de Haber, el conflicto europeo se prolongó dos años más, aumentando las bajas de ambos lados en varios millones de personas, cientos de miles de ellos aniquilados por las nieblas letales inventadas por el propio Haber.

Manuel Peinado Lorca, Catedrático de Universidad. Departamento de Ciencias de la Vida e Investigador del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.

Cambio Político Opinión, análisis y noticias

Cambio Político Opinión, análisis y noticias